Gökotta

photographique autour

de la loge n°5

Courvières

(Haut-Doubs), loge n°5

début juin 2025 - fin du

printemps

Au lever du jour...

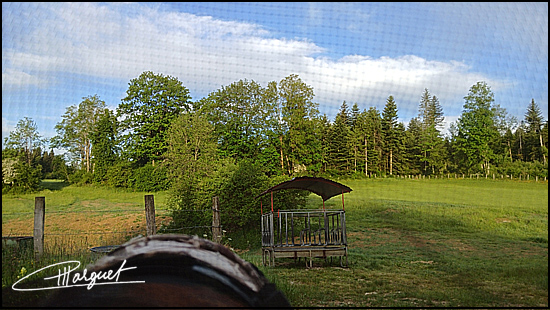

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

6h35

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Mésange charbonnière

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Géranium colombin

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai

2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

<image recadrée>

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai 2025

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 31 mai

2025

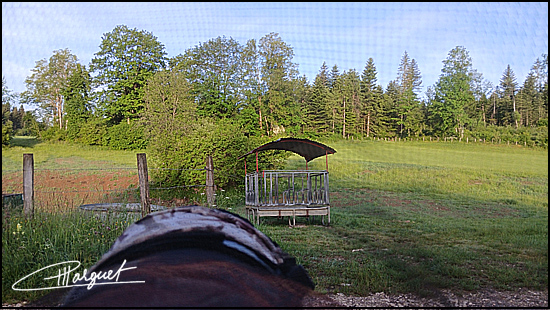

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er juin 2025

6h39

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er juin 2025

Rosée et

Alchémille

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er

juin 2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er juin 2025

Géranium colombin

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er

juin 2025

Rosée et

Marguerite

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er

juin 2025

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 1er

juin 2025

Au lever du

jour...

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

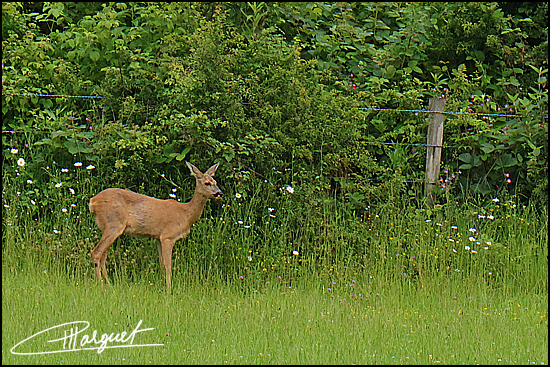

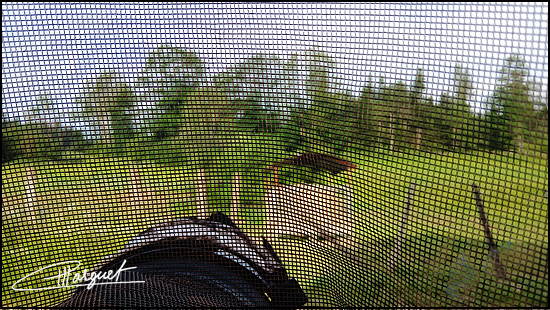

Il pleut !

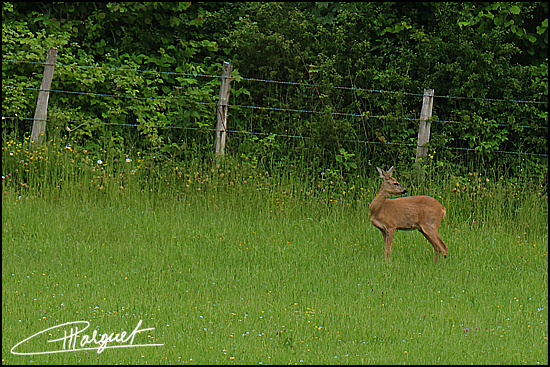

La chevrette est au bon de l'affût...

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

9h00

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

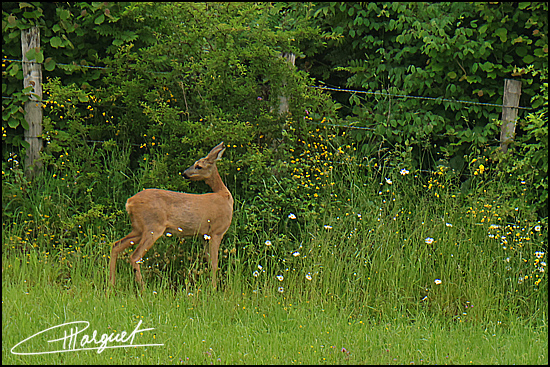

Chevrette sous la

pluie

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

Couchée

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

Après la pluie

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

Gesse de Bauhin

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

Cercope sanguin

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 8 juin

2025

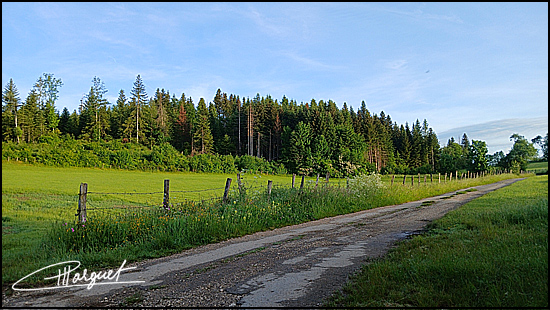

Au lever du

jour...

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

6h29

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Bergeronnette grise adulte

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Rougequeue noir

femelle

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Punaise arlequin

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Moro-Sphinx (flou

!) butinant

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Salsifis en fruit

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Gesse de Bauhin

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Benoite des villes

(commune) - Geum urbanum

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

samedi 14 juin

2025

Au lever du

jour...

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 15

juin 2025

7h26

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 15

juin 2025

Bergeronnette

grise adulte

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 15

juin 2025

Toilette

Courvières

(Haut-Doubs), loge n° 5

dimanche 15

juin 2025

dimanche 15 juin 2025